チタン包丁の研ぎ方|切れ味を復活させる正しい方法

軽くて錆びに強いチタン包丁ですが、使っているうちにだんだんと切れ味が落ちてきたと感じていませんか。ステンレス包丁との違いが分からず、どのような研ぎ方をすれば良いのか迷う方も多いでしょう。実は、チタン包丁にはその特性に合った研ぎ方の手順や道具選びが重要です。特に、研ぐ時の角度やお手入れの頻度、使用するシャープナーの種類によって、切れ味の仕上がりが大きく変わります。また、メーカーが推奨する方法を知っておくことも、失敗しないための大切なポイントです。この記事では、砥石を使った本格的な方法から、手軽なダイヤモンドシャープナーでのメンテナンスまで、あなたのチタン包丁の切れ味を復活させるための具体的な方法を分かりやすく解説します。

- チタン包丁のメリットとデメリット

- ステンレス包丁との構造的な違いと研ぎ方のポイント

- ダイヤモンドシャープナーや砥石など最適な道具の選び方

- 失敗しないための正しい研ぎ方の手順と注意点

チタン包丁研ぎ方の基本と道具の選び方

- チタン包丁のメリット・デメリット

- 研ぐ前に知るステンレスとの違い

- おすすめはダイヤモンドシャープナー

- セラミックシャープナーも使用可能

- 砥石で研ぐ場合のポイント

チタン包丁のメリット・デメリット

チタン包丁は、近年その優れた特性から注目を集めている調理器具です。しかし、購入を検討する際や、すでにお持ちの方が適切に使い続けるためには、メリットだけでなくデメリットも理解しておくことが大切になります。

まず、チタン包丁の大きなメリットから見ていきましょう。

チタン包丁の主なメリット

軽量で扱いやすい

チタンは非常に軽い金属であるため、女性や高齢の方でも手首への負担が少なく、長時間の調理でも疲れにくいという利点があります。

錆びにくく衛生的

耐食性が極めて高く、水や食塩水に長時間触れても錆びることがほとんどありません。このため、お手入れが簡単で衛生的に使い続けられます。

金属臭が少ない

食材に金属の臭いが移りにくいのも特徴です。特に、フルーツや刺身など、風味を大切にしたい食材を扱う際にその良さが発揮されます。

非アレルギー性

チタンは金属アレルギーを起こしにくい素材としても知られており、敏感な方でも安心して使用できます。

一方で、チタン包丁にはいくつかのデメリットも存在します。これらを把握しておくことで、購入後の後悔を防げるでしょう。

チタン包丁の主なデメリット

ステンレス包丁より高価

チタンは加工が難しい金属であるため、一般的なステンレス包丁と比較すると価格が高い傾向にあります。

衝撃に弱い

刃が硬い分、柔軟性に欠けるため、硬い骨や冷凍食品などを無理に切ろうとすると刃こぼれしやすい側面を持っています。

研ぎ方にコツがいる

後述しますが、ステンレス包丁とは硬さが異なるため、専用のシャープナーや砥石が必要になるなど、研ぎ方に少し注意が必要です。

このように、チタン包丁には優れた点がたくさんありますが、万能というわけではありません。ご自身の調理スタイルやお手入れの方法を考慮し、特性を理解した上で選ぶことが重要です。

研ぐ前に知るステンレスとの違い

チタン包丁とステンレス包丁は、見た目が似ているものもありますが、素材の特性が大きく異なるため、研ぎ方も変わってきます。その違いを理解することが、適切なメンテナンスへの第一歩です。

最も大きな違いは、刃の硬さにあります。一般的に、チタン合金はステンレス鋼よりも高い硬度を持っています。この硬度の高さが、チタン包丁の切れ味が長持ちする理由の一つです。しかし、逆に言えば、一度切れ味が落ちると、ステンレス包丁と同じ感覚で研いでも刃がつきにくいということになります。

以下の表で、両者の主な違いを比較してみましょう。

| 項目 | チタン包丁 | ステンレス包丁 |

|---|---|---|

| 硬度 | 非常に硬い | 比較的柔らかい |

| 重量 | 軽い | 重い |

| 耐食性 | 非常に高い(錆びにくい) | 高い(種類による) |

| 研ぎやすさ | コツが必要(硬い砥石が必要) | 比較的容易 |

| 価格 | 高価 | 安価〜高価まで様々 |

この表からも分かるように、チタン包丁を研ぐためには、その硬さに負けない研磨力を持つ道具を選ぶ必要があります。ステンレス包丁用の一般的な砥石やスチール棒では、表面を滑るだけで十分に刃を削ることができず、かえって刃を傷めてしまう可能性さえあります。

ステンレス包丁と同じ感覚で研いでしまうと、「全然切れるようにならない…」という事態に陥りがちです。まずは「チタンはステンレスより硬い」という点をしっかり覚えておきましょう。

だからこそ、後述するダイヤモンドシャープナーやダイヤモンド砥石といった、より硬い研磨材を使った道具が推奨されるのです。素材の違いを正しく理解し、チタン包丁に合った道具と方法でメンテナンスを行いましょう。

おすすめはダイヤモンドシャープナー

チタン包丁の研ぎ方で、まず初めにおすすめしたいのがダイヤモンドシャープナーです。その理由は、何と言ってもその手軽さと確実な研磨力にあります。

前述の通り、チタンはステンレスよりも硬い素材です。そのため、チタンよりもさらに硬い物質でなければ効率的に研ぐことはできません。地球上で最も硬い物質であるダイヤモンド粒子を表面にコーティングしたダイヤモンドシャープナーは、硬いチタンの刃先を的確に削り、鋭い切れ味を蘇らせることが可能です。

ダイヤモンドシャープナーには、主に手で持って使うスティックタイプや、台に置いて包丁を数回通すだけの簡易タイプなど、様々な形状があります。

ダイヤモンドシャープナーのメリット

- 高い研磨力: 硬いチタン包丁でも短時間でしっかりと研ぐことができます。

- 手軽さ: 砥石のように水に浸す必要がなく、使いたい時にサッと取り出して使える手軽さが魅力です。

- 初心者でも安心: 溝に包丁を通して引くだけのタイプであれば、角度を気にする必要がなく、誰でも簡単に均一な刃付けができます。

多くのチタン包丁メーカーも、日常のお手入れにはダイヤモンドシャープナーを推奨しています。どのシャープナーを選べば良いか分からない場合は、まずはお使いの包丁メーカーが推奨している製品を選ぶのが最も確実でしょう。

ただし、手軽な反面、削る力が強いため、研ぎすぎには注意が必要です。力を入れすぎず、軽い力で数回通す程度で様子を見るようにしてください。ダイヤモンドシャープナーを一つ持っておけば、チタン包丁だけでなく、ステンレス包丁やセラミック包丁など、他の硬い素材の包丁のメンテナンスにも使えるため、非常に便利です。

セラミックシャープナーも使用可能

ダイヤモンドシャープナーと並んでよく名前が挙がるのが、セラミックシャープナーです。では、セラミックシャープナーはチタン包丁に使えるのでしょうか。結論から言うと、使用することは可能です。ただし、いくつかのポイントを理解しておく必要があります。

セラミックも非常に硬い素材であり、チタンを研ぐ能力を持っています。特に、仕上げ用の細かいセラミック砥石が組み込まれているシャープナーであれば、刃先を滑らかに整え、切れ味を向上させることができます。しかし、ダイヤモンドに比べると研磨力は穏やかです。

ダイヤモンドとセラミックの違い

一言でいうと、研磨力の違いです。「がっつり削って刃を再生させるのがダイヤモンド」、「優しく刃先を整えるのがセラミック」とイメージすると分かりやすいかもしれません。切れ味が大きく落ちてしまった状態から復活させるにはダイヤモンドが適しており、日常の軽いメンテナンスや仕上げにはセラミックが向いていると言えます。

そのため、刃こぼれしてしまった場合や、長期間研いでいなくて切れ味がかなり鈍っている場合には、セラミックシャープナーだけでは時間がかかったり、十分に切れ味が戻らなかったりする可能性があります。逆に、まだそれほど切れ味が落ちていない段階でのこまめなメンテナンスであれば、セラミックシャープナーでも十分に対応できるでしょう。

セラミックシャープナー使用時の注意点

製品によっては、ステンレス包丁専用とされているものもあります。チタン包丁に使用可能か、必ず取扱説明書を確認してください。また、セラミック製のシャープナー自体も使用するうちに摩耗していくため、研磨力が落ちてきたと感じたら買い替えを検討する必要があります。

もし、ダイヤモンドシャープナーとセラミックシャープナーのどちらを選ぶか迷った場合は、より万能で確実に研げるダイヤモンドシャープナーを優先するのがおすすめです。その上で、仕上げ用にセラミックを利用するという使い分けも良い方法です。

砥石で研ぐ場合のポイント

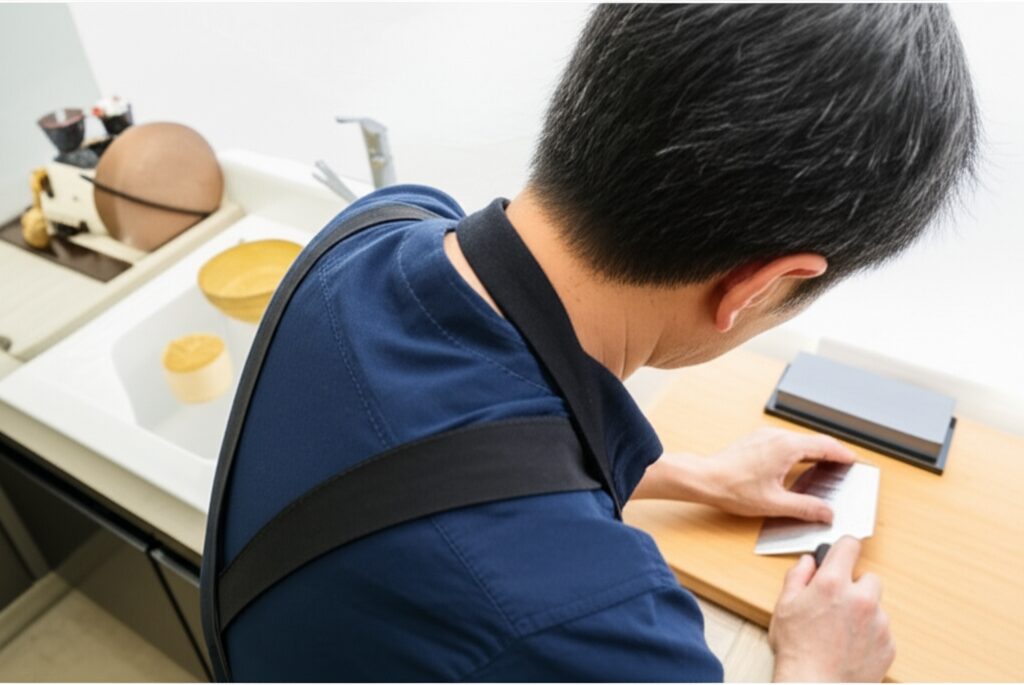

シャープナーの手軽さも魅力ですが、より本格的に、そして自分好みの切れ味に仕上げたいと考える方には、砥石を使った研ぎ方がおすすめです。ただし、チタン包丁を砥石で研ぐ際には、ステンレス包丁とは異なるいくつかの重要なポイントがあります。

最大のポイントは、使用する砥石の種類です。前述の通り、チタンは非常に硬いため、一般的なステンレス包丁用の人造砥石(WA砥石やGC砥石など)では、砥石が負けてしまってうまく研ぐことができません。チタン包丁を研ぐ場合に最も適しているのは、やはりダイヤモンド砥石です。

ダイヤモンド砥石は、台金の表面にダイヤモンドの砥粒を電着させたもので、あらゆる硬い刃物を研ぐことができます。研磨力が非常に高いため、効率的にチタン包丁の刃付けが可能です。

ダイヤモンド砥石で研ぐ際の番手選びの目安

- 荒砥石(#400程度): 大きな刃こぼれを修正する場合に使用します。

- 中砥石(#1000程度): 日常的な研ぎ直し、切れ味が鈍ってきた際に主に使用します。まず揃えるならこの番手です。

- 仕上砥石(#3000以上): 中砥石で研いだ後の刃先をさらに滑らかに整え、より鋭い切れ味を持続させたい場合に使用します。

研ぎ方自体は、基本的なステンレス包丁の研ぎ方と大きくは変わりません。砥石を十分に水に浸し(ダイヤモンド砥石は不要な場合も多い)、包丁を一定の角度で保ちながら研いでいきます。ただし、ダイヤモンド砥石は研磨力が強いため、力を入れすぎないように注意が必要です。軽い力で、砥石の表面を滑らせるように研ぐのがコツです。

砥石での研ぎは少し練習が必要ですが、シャープナーでは得られないような、自分だけの切れ味を追求できるのが魅力です。ぜひ挑戦してみてください。

ステンレス包丁用の砥石しか持っていない場合は、チタン包丁を研ぐのは避けた方が無難です。無理に研ごうとすると、包丁も砥石も傷めてしまう原因になります。チタン包丁を砥石で研ぐと決めたら、まずはダイヤモンド砥石を用意することから始めましょう。

正しいチタン包丁研ぎ方の手順と注意点

- 切れ味を左右する研ぐ時の角度

- 適切なお手入れの頻度とは

- メーカーが推奨する研ぎ方

- 失敗しないための注意点まとめ

切れ味を左右する研ぐ時の角度

チタン包丁に限らず、包丁を研ぐ上で最も重要と言っても過言ではないのが、刃を研ぐ時の角度です。この角度が一定に保たれていないと、刃先が丸まってしまったり、逆に鋭角になりすぎて欠けやすくなったりと、せっかく研いでも十分な切れ味は得られません。

一般的に、家庭用の包丁を研ぐ際の適切な角度は、15度前後と言われています。これは、砥石と包丁の間に10円玉が1〜2枚入るくらいの角度と覚えると分かりやすいでしょう。

チタン包丁も、基本的にはこの15度という角度を目安にして問題ありません。ただし、出刃包丁のような片刃の包丁や、特殊な刃付けがされている包丁の場合は角度が異なるため、取扱説明書を確認することをおすすめします。

角度を一定に保つためのコツ

1. 脇を締めて姿勢を安定させる

研ぐ際は、体を安定させることが重要です。脇を軽く締めて、腕だけでなく体全体を使って包丁を前後に動かすように意識すると、角度がブレにくくなります。

2. 指でしっかりと固定する

包丁を持つ手だけでなく、反対の手の指を刃先に軽く添えることで、砥石に当たる角度を安定させることができます。特に、刃先からアゴ(根元)にかけて研ぐ範囲を移動させる際に、指の位置も一緒に動かすと均一に研ぎやすくなります。

3. 研ぎ補助具(ホルダー)を使う

どうしても角度が安定しないという初心者の方には、包丁の背に取り付けて角度を固定できる「研ぎ補助具」の使用もおすすめです。これを使えば、誰でも簡単に一定の角度を保つことができます。

簡易シャープナーを使う場合は、すでに適切な角度で砥石がセットされているため、角度を気にする必要はありません。しかし、砥石を使って本格的に研ぐのであれば、この「15度を保つ」という感覚を身につけることが、切れ味を最大限に引き出すための鍵となります。

適切なお手入れの頻度とは

「チタン包丁は、どのくらいの頻度で研げば良いのだろう?」と疑問に思う方も多いでしょう。チタン包丁は硬度が高く、ステンレス包丁に比べて切れ味が長持ちする特性があるため、毎日研ぐ必要は全くありません。

お手入れの最適な頻度を判断する最も良い基準は、「切れ味が落ちてきたな」と感じた時です。例えば、以下のようなサインが見られたら、研ぎ時と考えて良いでしょう。

- トマトの皮に刃がスッと入らなくなった

- 鶏肉の皮が滑って切りにくい

- 玉ねぎを切った時に、目がいつもよりしみる(細胞を潰している証拠)

使用頻度や切る食材によって包丁の切れ味の落ち方は変わるため、「1ヶ月に1回」といった画一的なルールはありません。毎日料理をする方であれば月に1〜2回程度、週末にしか使わない方であれば数ヶ月に1回程度が目安になるかもしれません。大切なのは、定期的に包丁の状態を確認し、切れ味の小さな変化に気づくことです。

切れ味を長持ちさせる普段の心がけ

研ぐ頻度を減らすためには、日々の使い方も重要です。硬い骨や冷凍食品を切らない、まな板は木製やプラスチック製の柔らかいものを使う、使用後はすぐに洗って水分を拭き取るといった基本的なことを守るだけでも、刃への負担が減り、良い切れ味を長く保つことができます。

切れ味が落ちてからまとめて研ぐよりも、少し切れ味が鈍ったかな?というタイミングで、シャープナーで数回研ぐといったこまめなメンテナンスを行う方が、結果的に包丁を良い状態で長く使うことができますよ。

「まだ切れるから大丈夫」と放置せず、食材が心地よく切れる状態をキープするために、ご自身の感覚を信じて適切なタイミングでお手入れをしてあげましょう。

メーカーが推奨する研ぎ方

包丁の研ぎ方で迷った際に、最も信頼できる情報源の一つが、その包丁を製造したメーカーの公式サイトや取扱説明書です。メーカーは自社製品の素材や構造を最も熟知しており、その特性を最大限に活かすための最適なメンテナンス方法を提示しています。

例えば、チタン包丁で有名なフォーエバー社では、自社製品専用のダイヤモンドシャープナーの使用を推奨しています。また、有償での研ぎ直しサービスも提供しており、自分で研ぐのが不安な方や、刃こぼれがひどい場合には、プロに任せるという選択肢もあります。(参照:株式会社フォーエバー公式サイト)

メーカー推奨の研ぎ方を確認するメリット

- 失敗のリスクが低い: メーカーが推奨する方法は、その包丁にとって最も安全で効果的な方法です。

- 製品保証に関わる場合がある: 推奨外の方法でメンテナンスを行い、包丁を破損させてしまった場合、保証の対象外となる可能性があります。

- 最適な道具が分かる: 自社製品に最適化されたシャープナーなどを紹介していることが多く、道具選びで迷うことがありません。

また、メーカーによっては、動画で研ぎ方を解説している場合もあります。文章だけでは分かりにくい角度の付け方や力の入れ具合なども、映像で見れば直感的に理解しやすくなります。

新しいチタン包丁を購入した際や、お手持ちの包丁の研ぎ方が分からない場合は、まず最初にメーカーの公式サイトを訪れてみることを強くおすすめします。そこには、あなたの包丁を長く、快適に使い続けるための重要なヒントが必ず記載されているはずです。

失敗しないための注意点まとめ

ここまでチタン包丁の研ぎ方について解説してきましたが、最後に、初心者が陥りがちな失敗を防ぐための重要な注意点をまとめておきます。以下のポイントを押さえることで、大切な包丁を傷つけることなく、安全に切れ味を復活させることができます。

チタン包丁を研ぐ際の重要注意点

1. 力を入れすぎない

特にダイヤモンドシャープナーやダイヤモンド砥石は研磨力が非常に高いです。力を入れてゴシゴシ研ぐと、必要以上に刃が削れてしまい、包丁の寿命を縮める原因になります。包丁の重みを利用して、軽く滑らせるようなイメージで研ぎましょう。

2. 研ぎすぎない

切れ味を良くしたい一心で、何度も何度も研いでしまうのも禁物です。シャープナーであれば数回、砥石であれば刃先に「かえり」と呼ばれる金属のまくれが出たら、反対側を研ぐサインです。研ぎすぎは刃を薄くし、かえって欠けやすいもろい刃になる可能性があります。

3. 適切な道具を選ぶ

繰り返しになりますが、これが最も重要です。ステンレス用の一般的な砥石やシャープナーでは、チタン包丁は研げません。必ず、チタンに対応したダイヤモンド製、もしくはセラミック製の道具を使用してください。

4. 包丁を安定させる

研いでいる最中に包丁がぐらつくと、角度が定まらないだけでなく、思わぬ怪我につながる危険があります。濡れ布巾を敷いた上に砥石を置いたり、シャープナーをしっかりと固定したりと、作業環境を安定させることが安全の第一歩です。

5. 研いだ後は必ず洗浄する

研ぎ終わった後の刃先には、目に見えない細かな金属の粉(研ぎくず)が付着しています。これを洗い流さずに食材を切ると、料理に混入してしまう恐れがあります。研ぎ終わったら、必ずスポンジと洗剤で丁寧に洗い、水でよくすすいでから使用してください。

これらの注意点を守ることで、研ぎ方の失敗は大幅に減らすことができます。焦らず、一つ一つの手順を丁寧に行うことが、切れ味の良い包丁への一番の近道です。

最適なチタン包丁研ぎ方で切れ味復活

- チタン包丁は軽くて錆びにくいが研ぎ方にコツがいる

- ステンレス包丁との一番の違いは刃の硬さ

- 硬いチタンを研ぐにはより硬い研磨剤が必要

- 最もおすすめの道具はダイヤモンドシャープナー

- ダイヤモンドシャープナーは研磨力が高く手軽に使える

- セラミックシャープナーも使用可能だが研磨力は穏やか

- 本格的に研ぐならダイヤモンド砥石を選ぶ

- ステンレス用の砥石でチタン包丁は研げない

- 研ぐ時の角度は10円玉1〜2枚分の約15度が目安

- 角度を一定に保つことが切れ味を左右する

- 研ぐ頻度は切れ味が落ちたと感じた時が基本

- トマトや鶏皮が切りにくくなったら研ぎ時のサイン

- 迷ったらまず包丁メーカーが推奨する方法を確認する

- 力を入れすぎず軽く滑らせるように研ぐのがコツ

- 研ぎ終わった後は金属粉を洗い流すため必ず洗浄する